目前,锂离子电池应用和测试使用的充电制度主要是 恒流恒压(CC-CV) 充 电方法。这种充电方法简单易行,操作方便。但随着锂离子电池快充的应用需求越 来越高,该方法的局限性也越来越明显。特别是大 电流恒流恒压充 电会直接影响 电池的使用寿命,甚至在电池经历一定时间使用后,大电流恒流恒压充电的潜在风 险会越来越大。 还有其他比较有代表性的充电制式,如 阶梯充电制式(MSCC)和 脉冲充电制式(PC) 。阶梯充电可以简单理解为几个 CC-CV 的分段进行,分段的选 择需要依据电池的基本充电属性来确定。脉冲充电制式主要表现在充电电流在大小 和方向上呈现出周期性的变化。这种充电制式操作起来相对比较复杂,对设备的响 应精度要求高。锂离子电池充电过程中涉及复杂的正、负极材料相变转化、界面电 化学反应、极化作用和不可逆反应。从电池 CC-CV 充电电压-容量曲线也可以看到,在恒流充电阶段,电池容量并非随电池充电电压呈现线性增加,而是在不同荷 电状态(SOC)下,充电电压变化表现出明显区别。这是由正极、负极材料和电池设 计所决定的。本文依据锂离子电池充电属性,结合电池材料相变转化特点,在保证 电池循环寿命前提下,制定阶梯充电制度,提高电池的充电效率。

1 实验

1.1 实验内容

采用方形电芯(NCM811/石墨体系,设计容量 64.0Ah ,电压范围 2.8~4.2V)进 行阶梯充电制式确定、阶梯充电循环验证及衰减机制分析。在保证电芯循环寿命的 前提下,为方形电芯配置 30min 充电 80% SOC 的快充策略。

1.2 分析测试

1.2.1 倍率充电性能

电芯在不同倍率(0.2C, 0.8C, 1.0C, 1.2C, 1.6C, 2C)下进行充电性能测试。电芯倍 率充电性能测试在美国 Arbin 公司的 BT-2000(5V, 200A)设备上完成。

1.2.2 阶梯快充循环

电芯在阶梯快充制式进行循环性能测试。快充循环测试在美国 Arbin 公司的 BT-2000(5V, 200A)设备上完成。每 100 次快充循环测试完成后,进行 0.2C 容量 标定。

1.2.3 充电直流内阻

在电芯快充循环前、快充循环测试进行中和每 100 次快充循环完成后进行充 电直流内阻(DCIR)测试。充电 DCIR 测试在 0~75% SOC 进行,每 5% SOC 选取一 点测试。锂离子电池的充电 DCIR 测试在美国 Arbin 公司的 BT-2000(5V, 200A)设 备上完成。

2 结果与讨论

2.1 阶梯充电制式

2.1.1 倍率充电性能

电芯倍率充电性能数据如表 1 所示。电芯在 2C 下充电,恒流容量比为80.92% 。电芯在 1.6C 下充电,恒流容量比为 82.98% 。这说明电芯的倍率性能较 为优异,采用 1.6C 恒流恒压充电制式可完成 30min 充电 80% SOC 的快充目标。 在 1.6C 充电 80% SOC 的瞬时电压为 4.168V ,非常接近电芯的充电截止电压。电 芯在 1.2C 、1.0C 、0.8C 下,恒流容量比分别达到 85.55% 、87.47%和 90.73%。

2.1.2 阶梯充电制式确定

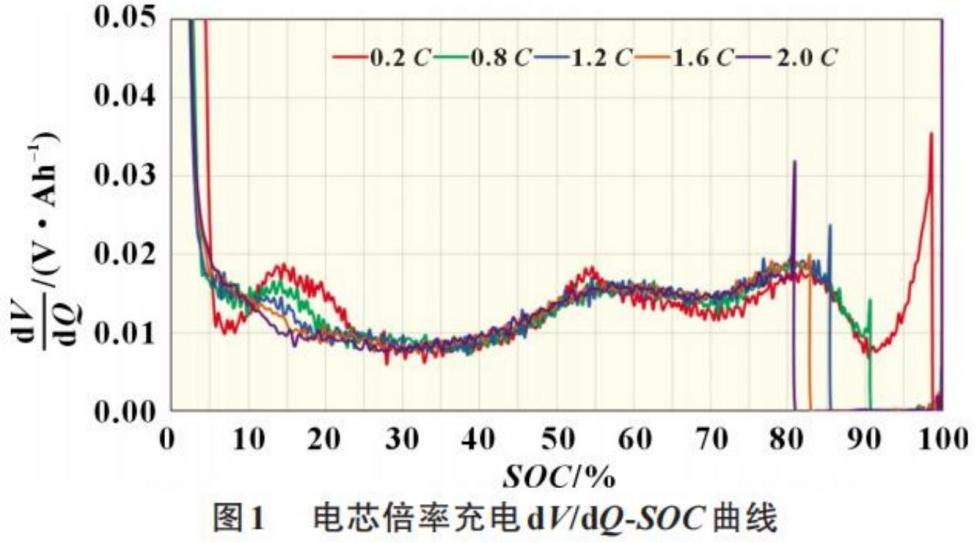

电芯不同倍率充电 dV/dQ 曲线如图 1 所示,dV/dQ 曲线中的特征峰主要反应 的是正、负极活性物质在脱锂和嵌锂过程中的相变。以 0.2C 充电 dV/dQ 曲线为例,特征峰 1(5% SOC)主要反映的是正、负极材料整体的初始相变。特征峰2(15%SOC)反应的是负极材料相变,特征峰 3(20% SOC)反应的是正极材料相变,特征峰 4(55% SOC)由正极材料和负极材料的相变反应共同构成,但是主要还是以 负极材料的相变为主。特征峰 5(80% SOC)主要是反应正极材料的相变。特征峰6(98% SOC)是由正、负极材料共同确定的。当充电倍率增大时,正、负极材料的 相变会提前发生,从而形成多相并存的现象,表现出某些相变峰发生向左偏移,甚 至消失。

当充电倍率达到 1.6C 时,与 1.2C 相比,特征峰 1(5%SOC)没有变化。反应负 极材料相变的特征峰 2(15% SOC)消失,特征峰 4 消失,特征峰 5 虽然存在,但与 特征峰 6 非常接近,特征峰 6(98% SOC)严重向左偏移至(82% SOC) 。这说明充电 倍率增加到 1.6C ,低 SOC(≤55%)正、负极材料相变反应无法区分,此区间的dV/dQ 的绝对值要低于高 SOC(>55%) 。高 SOC(>55%)正、负极材料相变反应同 样无法区分,SOC 接近 100% 时,相变反应变化较大。 当充电倍率达到 2.0C 时, 与 1.6C 相比,特征峰 5 消失,特征峰 6(98% SOC)严重向左偏移至(81% SOC) 。这 说明充电倍率增加到 2.0C ,低于 81% SOC 正、负极材料相变反应均已无法区分。 综上所述,为了达到 30min 充电 80% SOC 的快充目标,同时又避免潜在的析锂风 险。充电阶梯初步确定有明显相变峰出现的 SOC ,例如 5% SOC 、55% SOC 、80% SOC 。阶梯充电倍率以 dV/dQ 的绝对值为依据,dV/dQ 的绝对值越小的区间,选 择大倍率充电,dV/dQ 的绝对值较小的区间,选择相对较小的倍率充电。例如小 于 55% SOC 时,充电倍率可以选择 2C ,大于 55% SOC 时,充电倍率尽量不高于 1.6C。

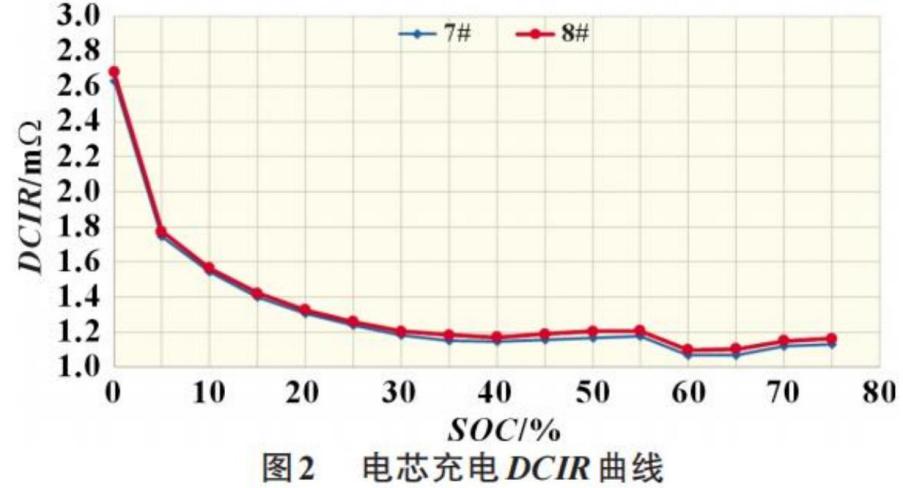

电芯充电 DCIR 曲线如图 2 所示,电芯(7# 、8#)在低 SOC 态下,充电 DCIR 比 较高,特别是在 SOC 为 0 时,充电 DCIR 为 2.68mΩ 。0~5% SOC 时,充电DCIR≥1.77mΩ 。随着电芯 SOC 的增大,其充电 DCIR 迅速降低。从充电 DCIR 的角 度来看,在 0~5% SOC 区间,采用较小的充电倍率充电,可以有效降低能量损

失。

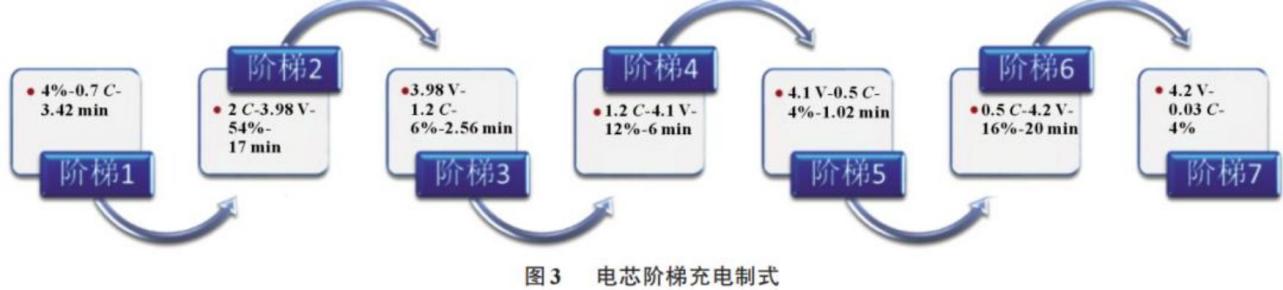

综合倍率充电 dV/dQ-SOC 曲线和充电 DCIR 曲线,确定电芯阶梯充电制式, 如图 3 所示。该阶梯充电制式共分为 7 个阶梯。前五个阶梯共用时 30min ,累计 充电容量 80% 。后 20%充电容量采用 0.5C 充电至截止电压。

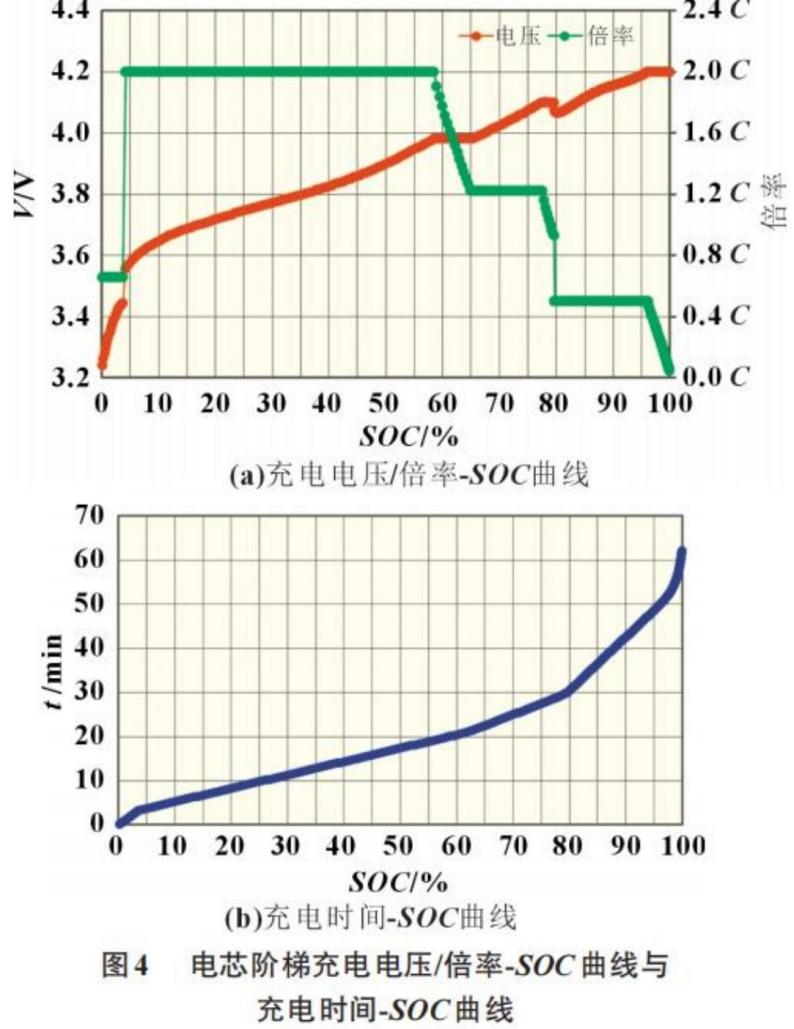

图 4 为该阶梯充电制式的实际应用效果。该阶梯充电制式可以实现 30min 充 电 80% SOC 的快充目标。电芯充满电所需时间为 61.73min 。平均充电倍率约为 1.4C 。电芯达到 80% SO 时的电压为 4.1V ,瞬时电流为 0.93C ,要远远低于 1.6C。

2.2 阶梯充电循环验证及衰减分析

2.2.1 阶梯充电循环曲线

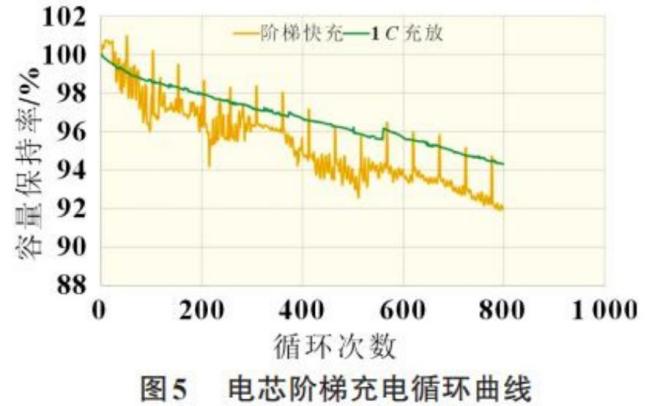

电芯采用阶梯快充制式和 1C 恒流恒压充电制式,放电倍率为 1C ,进行循环 性能测试。图 5 为电芯阶梯充电循环曲线。两种制式均完成(2.8~4.2V) 100%放电 深度(DOD)满充满放。电芯在阶梯快充制式下循环 800 次,1C 放电容量保持率≥91.99% 。同时该方案电芯在 1CC/1CD 完成 800 次循环,容量保持率≥94.06%。 两种制式 1C 放电容量保持率相差 2.07%。

2.2.2 阶梯充电循环衰减分析

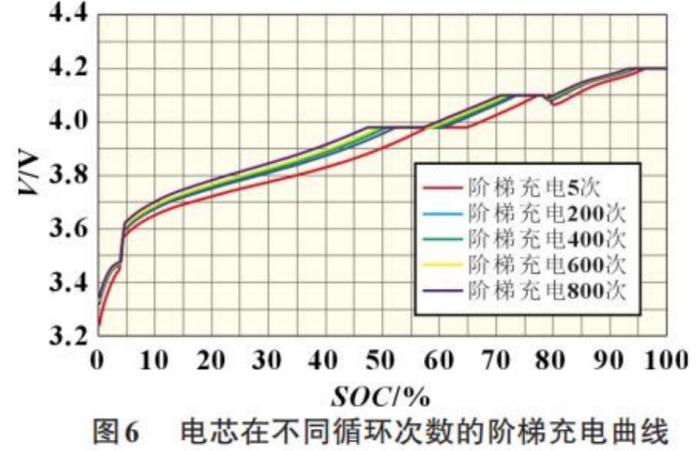

电芯在不同循环次数的阶梯充电曲线如图 6 所示。电芯阶梯充电第 5 次循环,满足 30min 充电 80% SOC 的快充目标。经过 200 次阶梯充电循环后,充电 30min 充电 79.0%SOC ,快充能力发生 1.0%的损失。快充能力损失主要是由第二 阶梯大倍率充电导致的。经过 400 次循环后,其充电 30min 充电 78.7% SOC ,快 充能力发生 1.3%的损失,与第 400 次阶梯充电曲线无明显区别。经过 800 次循环 后,充电 30min 充电 76.97% SOC ,快充能力发生 3.03%的损失。综上可知,电芯 经过阶梯充电循环后,其容量损失主要发生在第二阶梯 2C 充电阶段。随着后续各 个阶梯充电倍率降低,对充电容量进行补偿。

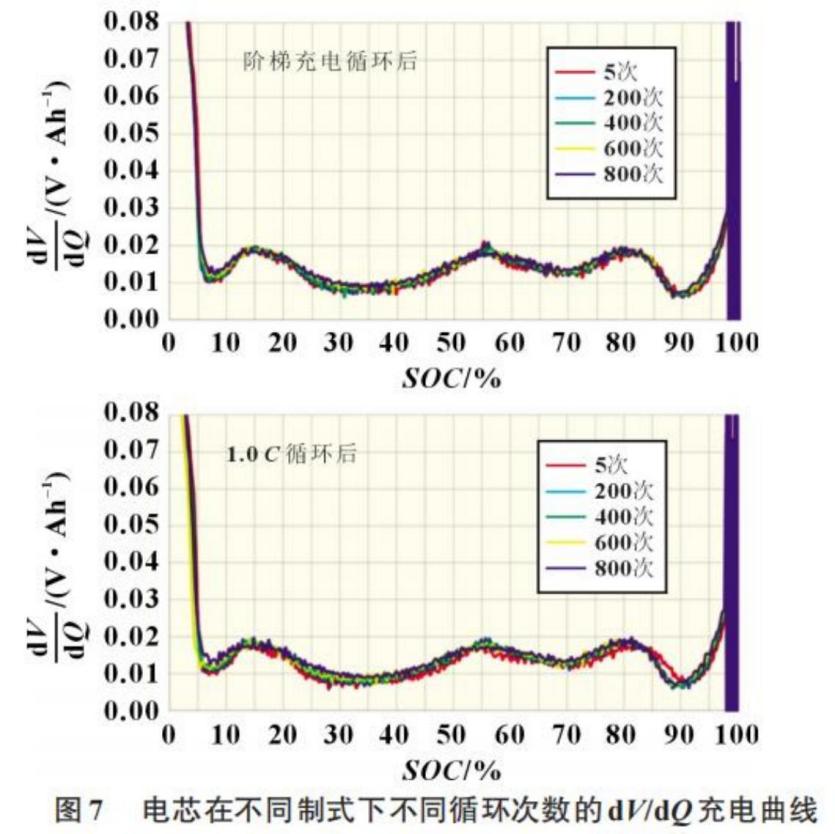

电芯在不同制式循环后 0.2C 充电 dV/dQ-SOC 曲线如图 7 所示,阶梯充电循 环后与 1.0C 循环后的 dV/dQ-SOC 曲线基本一致。而且 dV/dQ 曲线中的正、负极 活性反应物质在脱锂和嵌锂过程中的相变的特征峰位置基本没有发生明显变化。说 明两种循环制式下的正、负极材料本身没有发生明显的结构变化,没有形成由材料 失效造成的容量衰减。

随着循环次数的增加,dV/dQ 曲线的相对绝对值有所增大,这是由于电芯直流 充电内阻增大所致。直流内阻增大主要是正、负极材料表面固态电解质膜(CEI)和 固态电解质膜(SEI)增厚所致。CEI 和 SEI 膜的增厚直接原因是充放电过程中副反应 的累计,成体系中活性锂离子损失,从而表现为电芯放电容量衰减。这种容量衰减 在正常范内。

3 结论与展望

依据三元/石墨体系 60Ah 锂离子电池的充电属性,制定阶梯充电制式。在阶 梯充电制式下,电芯实现 30min 充电 80% SOC 的快充目标,完成 800 次阶梯充电循环,容量保持率≥91.99% 。并且通过分析可知,电芯阶梯充电循环容量衰减主 要表现为活性锂离子损失。正、负极材料未见明显异常。该阶梯充电制式的制定方 法操作简单、快捷准确,既可以保证锂离子电池的循环性能,又可以针对性地提高 电池的充电效率,在锂离子电池快充方面具有较高的实际应用价值。

谢谢分享

感谢分享

很有参考价值

谢谢分享

👍