摘要:为了研究在车用热泵系统中,电子膨胀阀过热度设定值对系统制热性能的影响,搭建车用热泵系统实验台,在超低温工况-10 ℃下,通过电子膨胀阀对蒸发器出口过热度、压缩机排气口过热度进行控制,分析电子膨胀阀过热度设定值对系统主要制热性能参数的影响。结果表明:当主阀过热度设定值从1 ℃升高到9 ℃时,压缩机排气温度随之升高,系统制热量降低了14.2%,压缩机功率降低了20.0%。当补阀过热度设定值从10 ℃升高到30 ℃时,压缩机排气温度随之升高,系统制热量降低了23.0%,压缩机功率降低了29.2%。主阀过热度最优设定值为5 ℃,补阀过热度最优设定值为20 ℃,此时系统制热能效比达到最佳。

1 试验系统

1.1 系统循环原理

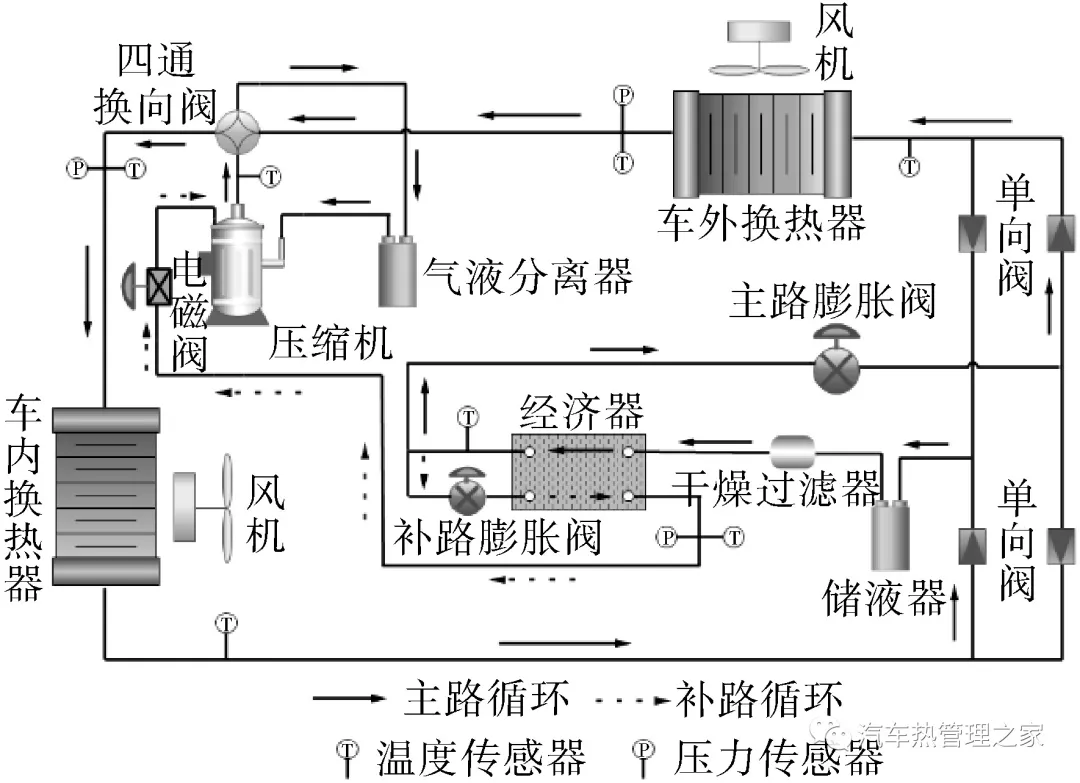

车用热泵系统原理如图1所示。该系统由电动压缩机、车外换热器、车内换热器、主路膨胀阀、补路膨胀阀、经济器、储液器、干燥过滤器、气液分离器、四通换向阀、电磁阀及单向阀等组成。系统的工作原理为:电动压缩机排出的高温高压制冷剂蒸汽经车内冷凝器冷凝,在经济器后流至两支回路,一支回路流经主路膨胀阀、车外蒸发器、气液分离器后进入压缩机;另一支回路通过补路膨胀阀节流后再次流经经济器,最后进入中压补气口与压缩到中间压力的主路制冷剂汇合,最后汇合后的制冷剂被压缩排出,完成一个完整的中压补气制热循环。

图1 车用热泵系统原理

1.2 中压补气原理

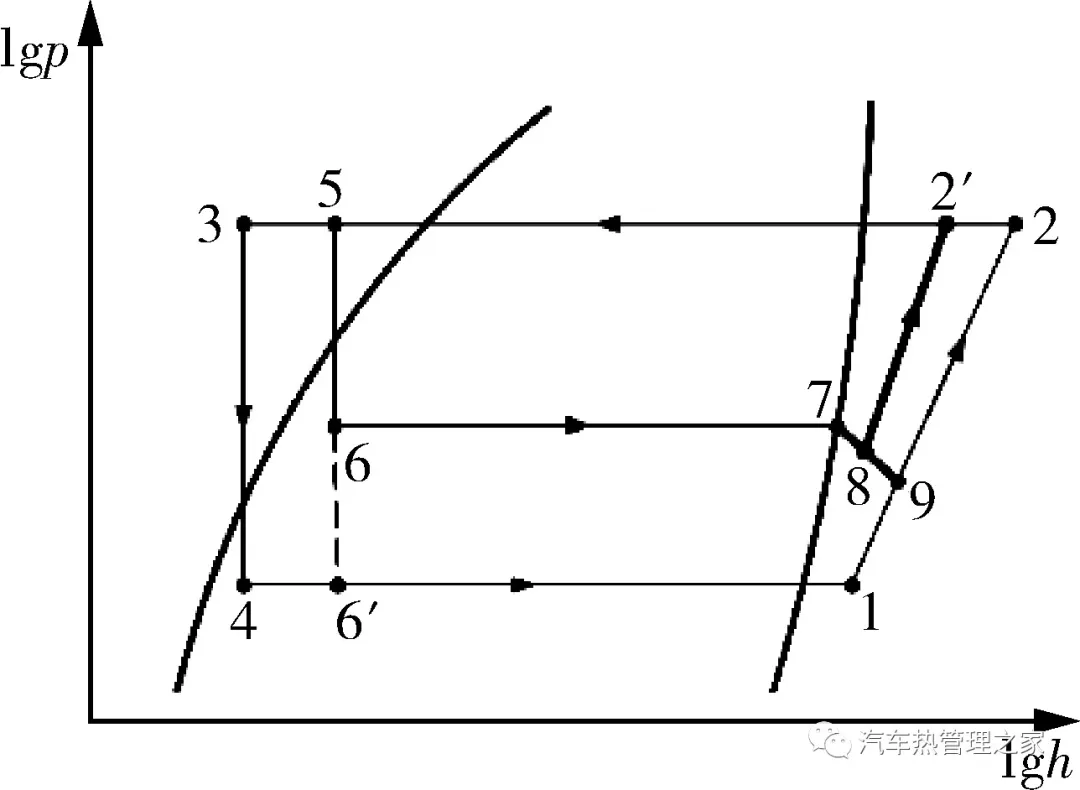

中压补气原理理论循环如图2所示。高温高压制冷剂蒸汽经车内冷凝器中放热冷凝至状态点5分为2支回路,1支回路流经补路膨胀阀节流至状态点6经过中间板式换热器与另1支主路制冷剂实现换热变为状态点7;而主路制冷剂被再冷却至状态点3,经主路电子膨胀阀节流至状态点4,进入蒸发器蒸发吸热至状态点1,再从吸气口进入压缩机被初步压缩至状态点9,在中压补气口与处在状态点7的补路制冷剂混气变为状态点8,继续被再次压缩至状态点2’,排出压缩机完成中压补气循环。通过经济器的设置,导致蒸发器进出口焓差增大,即由原来的(h 1 -h 6 ‘)增加为(h 1 -h 4 ),进而系统蒸发器制冷能力加强。

图2 中压补气理论循环

理论计算公式如下。

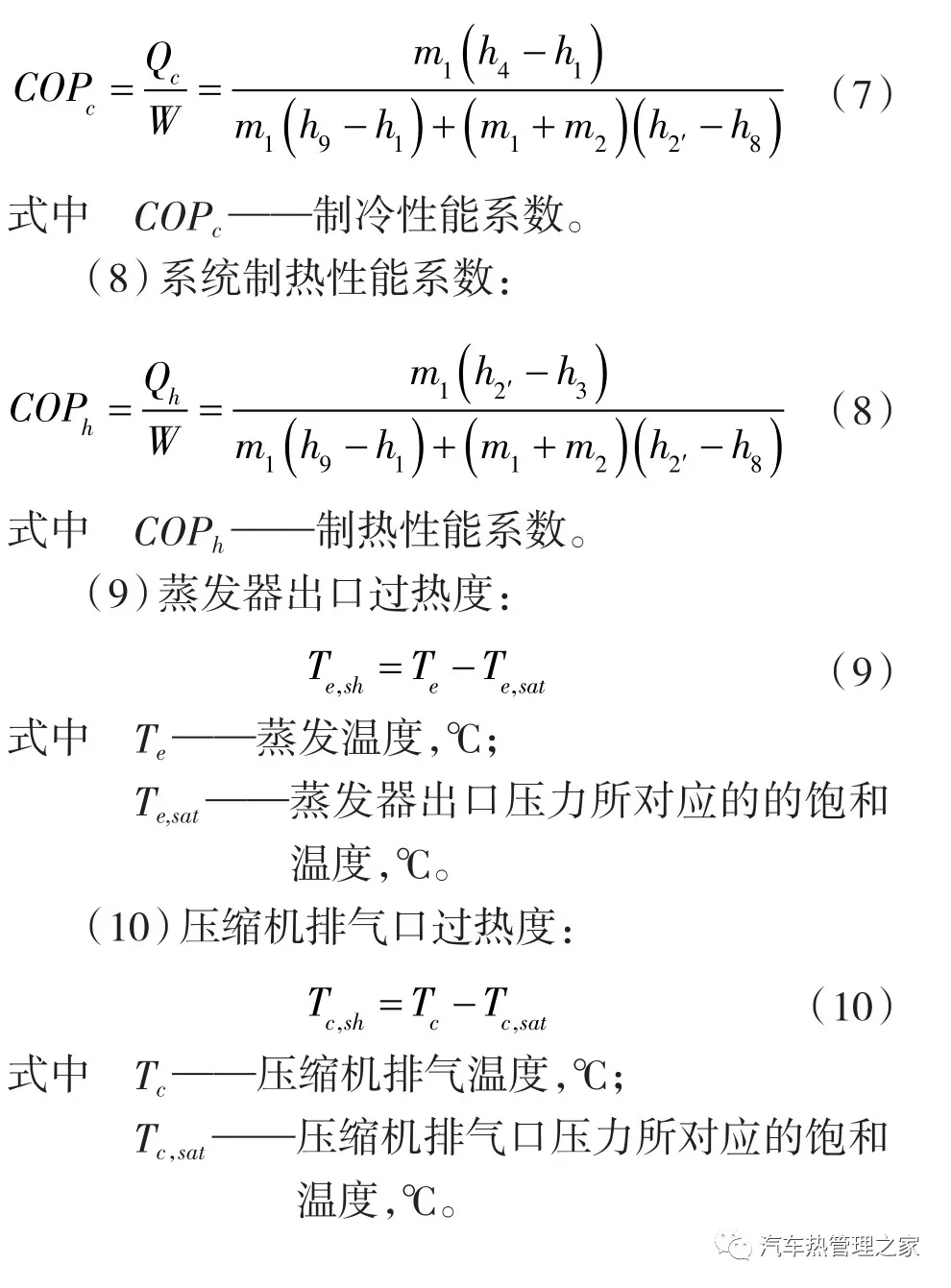

(1)蒸发器制冷量:

式中 Q c ——蒸发器制热量,kW;

m 1 ——主路制冷剂质量流量,kg/s;

h 4 ——制冷剂在蒸发器进口的焓,kJ/kg;

h 1 ——制冷剂在蒸发器出口的焓,kJ/kg。

(2)经济器换热量:

式中 Q e ——经济器换热量,kW;

m 2 ——补路制冷剂质量流量,kg/s;

h 7 ——制冷剂在经济器出口的焓,kJ/kg;

h 6 ——制冷剂在经济器进口的焓,kJ/kg。

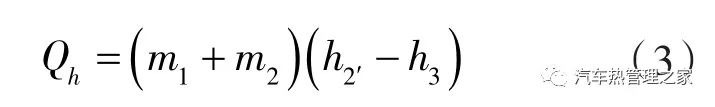

(3)冷凝器制热量:

式中 Q h ——冷凝器制热量,kW;

h 2′ ——制冷剂在冷凝器进口的焓,kJ/kg;

h 3 ——制冷剂在冷凝器出口的焓,kJ/kg。

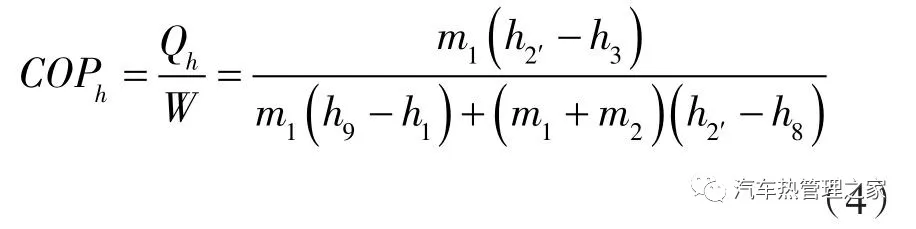

(4)压缩机功耗:

式中 W ——压缩机的功率,kW;

h 9 —— 补气阀打开前压缩腔内低压级压缩的焓,kJ/kg;

h 8 —— 补气阀打开后补路制冷剂与压缩腔内制冷剂混气后的焓,kJ/kg。

(5)补气相对量:

式中 R m ——补气相对量,kg/kg。

(6)补气压力比:

式中 R p ——补气压力比;

R 2′ ——压缩机排气压力,kPa;

P 8 —— 补气阀打开制冷剂混气后的压力,kPa;

P 1 ——压缩机吸气压力,kPa。

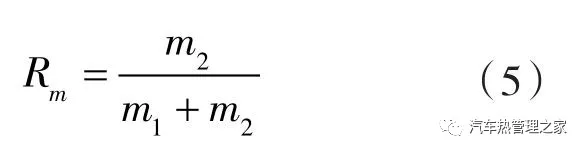

(7)系统制冷性能系数:

2 试验过程

2.1 试验装置

在焓差试验室内搭建本试验台,利用空气焓差法对车用热泵系统进行性能测试。试验中使用的压缩机为全封闭直流变频涡旋压缩机,排量 42.3 mL/r,转速 2 000~6 000 r/min;车内外换热器均选用平行流微通道换热器,外形尺寸2 100 mm×608 mm×36 mm,单排两流程;车内换热器风机选用了低噪音的离心风机,外形尺寸1 890 mm×630 mm×36 mm,单排两流程;车外换热器风机选用了可双向运转的轴流式风机。本试验通过设置在蒸发器出口及压缩机排气口的温度传感器和压力传感器来采集过热度信号,采用反馈调节来控制膨胀阀的开度。试验过程中,车内外侧环境温湿度以及各测点的制冷剂状态稳定后,进行试验数据的读取和保存,再通过驱动器准确调整蒸发器出口与压缩机排气口的过热度,待稳定后继续读取和采集试验数据,直至完成整个试验过程。

2.2 试验工况

结合GB/T 21361—2017《汽车用空调器》 和QC/T 657—2000《汽车空调制冷装置试验方法》选取试验工况,见表1。根据制冷剂充注量试验确定系统制冷剂R410A最佳充注量为10.81 kg,压缩机转速采用4 000 r/min。

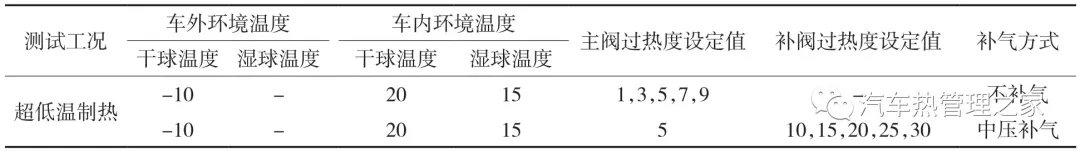

表1 系统测试工况

3 结果分析

3.1 主阀过热度设定值对系统制热性能影响

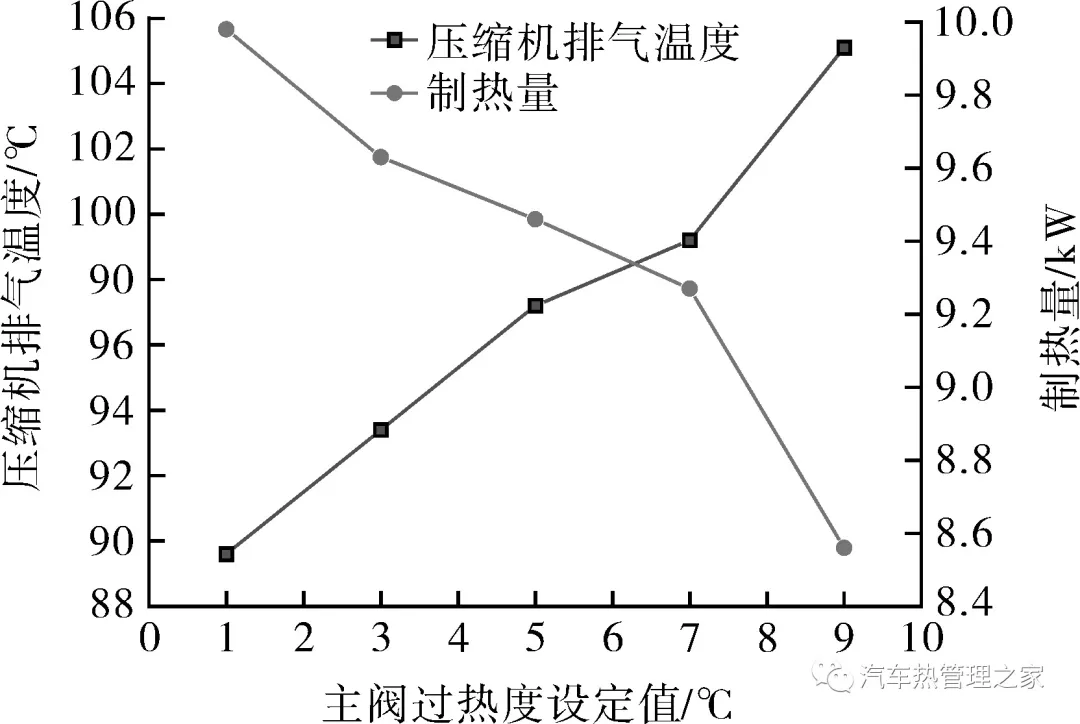

图3示出了主阀过热度设定值对压缩机排气温度、系统制热量的影响,由图3可看出,当主阀过热度设定值分别为 1,3,5,7,9 ℃时,压缩机排气温度分别为 89.6,93.4,97.2,99.2,105.1 ℃。这是因为,随着主阀过热度设定值的增加,主阀开度减小,蒸发压力下降,蒸发温度随之降低,蒸发器出口温度升高,冷凝压力也随之下降,但蒸发压力下降对压缩比影响更大,故压缩比增大,压缩机吸气比容增大,造成压缩机排气口制冷剂过热度升高,压缩机排气温度升高。

图3 主阀过热度设定值对压缩机排气温度、制热量的影响

由图3还可看出,主阀过热度设定值从1 ℃升高到9 ℃时,系统制热量从9.98 kW降低至8.56 kW,降低了14.2%。这是因为主阀过热度设定值较大时,主阀开度减小,蒸发器出口温度升高,从而出口流体的比体积增大,对于同一台定排量压缩机,系统制冷剂循环量随之减少,造成系统制热量降低。

图4示出了主阀过热度设定值对系统压缩机功率及COP的影响。由图中可看出,主阀过热度设定值从1 ℃升高到9 ℃时,系统压缩机功率从3.86 kW降低至3.09 kW,降低了20.0%。这是因为,主阀过热度设定值较大时,主阀开度减小,蒸发器出口温度升高,从而出口流体的比体积增大,对于同一台定排量压缩机,系统制冷剂循环量随之减少,造成压缩机功率降低。

图4 主阀过热度设定值对压缩机功率、COP的影响

由图4还可看出,当主阀过热度设定值从1 ℃升高到5 ℃时,系统COP从2.58增加至2.81,增加了8.9%,COP达到最大值2.81;当主阀过热度设定值从5 ℃升高到9 ℃时,系统COP从2.81降低至2.74,降低了2.5%。这是因为在主阀过热度设定值增加的前期,系统制热量与功率均降低,COP为二者的比值,但此时系统功耗减小对COP影响更大,造成COP升高;随着主阀过热度设定值的持续升高,系统制热量与功率均降低,但此时系统制热量减小对COP影响更大,造成COP降低。因此,当主阀过热度设定值为5 ℃时,系统COP达到最佳值。

3.2 补阀过热度设定值对系统制热性能影响

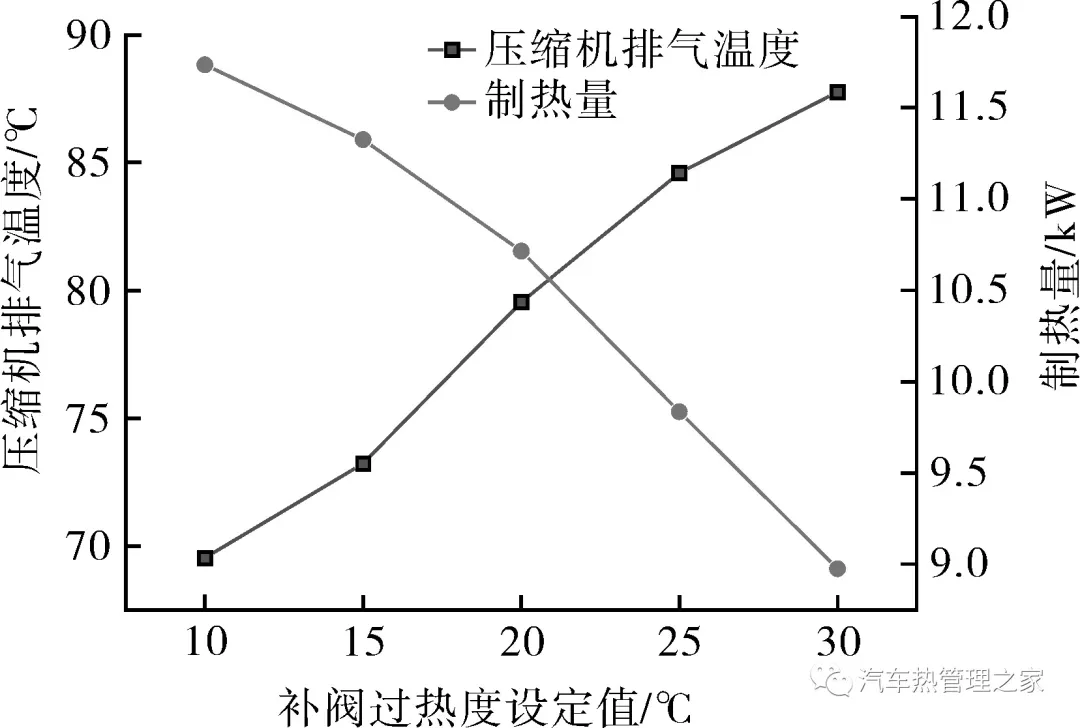

图5示出了补阀过热度设定值对压缩机排气温度、制热量的影响的影响,由图中可看出,当补阀过热度设定值分别为 10,15,20,25,30 ℃时,压缩机排气温度分别为 71.28,74.98,81.29,86.34,89.51 ℃。这是因为,当补阀过热度设定值较小时,补阀开度增大,系统压缩机补气量较大,通过经济器补入的中温中压制冷剂气体,冷却了压缩机中间压缩腔中的主路循环气体,使得压缩机的最终排气温度降低,保证了系统平稳运行。

图5 补阀过热度设定值对压缩机排气温度、制热量的影响

由图5还可看出,当主阀过热度设定值从10 ℃升高到30 ℃时,系统制热量从11.98 kW降低至9.22 kW,降低了23.0%。这是因为,随着补阀过热度设定值的减小,补阀开度增大,系统压缩机补气量较大,此时排气压力也升高,压比增大,压缩机吸气量增多,增加了压缩机的排气质量流量,因此增加了压缩机功耗;同时由于增加了主路膨胀阀前的过冷度,提高了车外蒸发器的进出口焓差,因此提高了系统的制冷量,根据制热量等于制冷量与压缩机功率之和,所以系统冷凝器制热量有所提高。

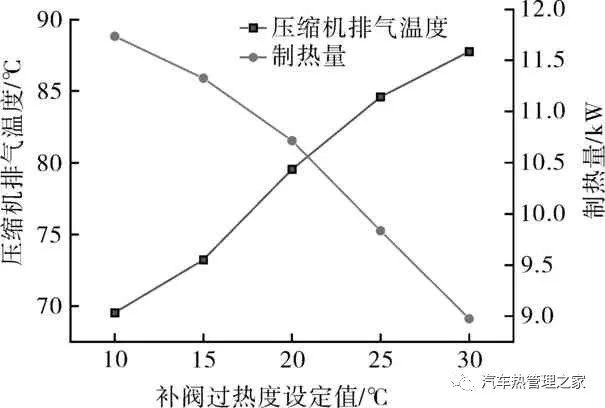

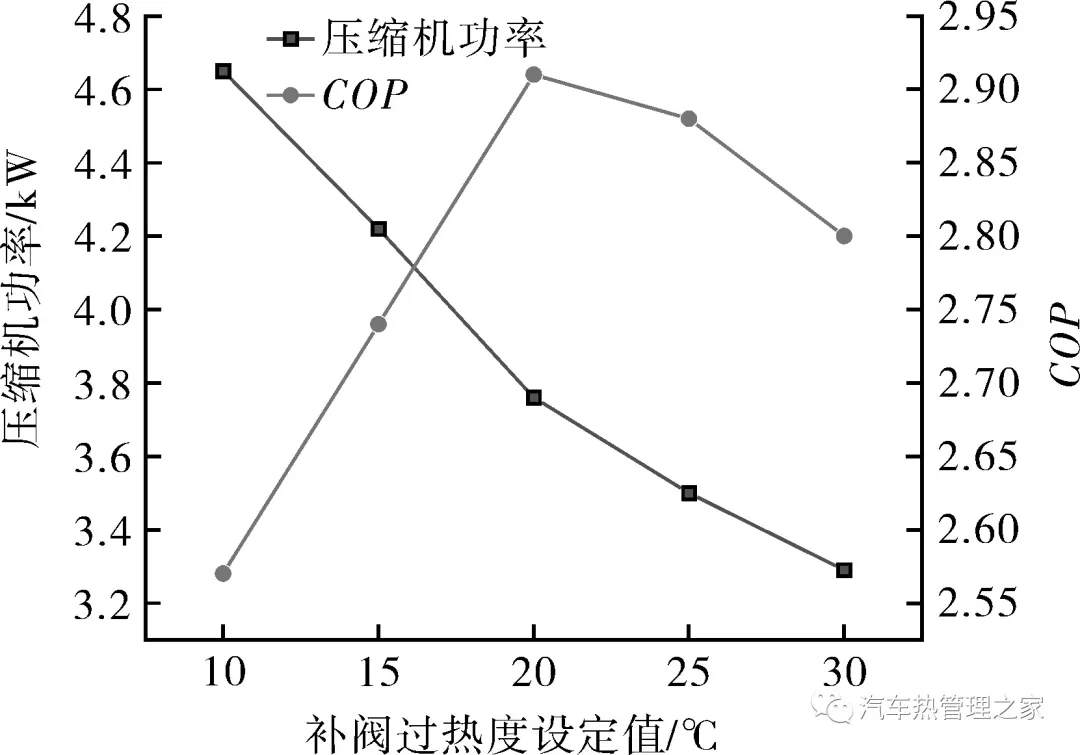

图6示出了补阀过热度设定值对压缩机功率、COP的影响,从图中可看出,当主阀过热度设定值从10 ℃升高到30 ℃时,系统压缩机功率从4.65 kW降低至3.29 kW,降低了29.2%。这是因为,随着补阀过热度设定值的减小,补阀开度增大,系统压缩机补气量较大,此时排气压力也升高,压比增大,压缩机吸气量增多,增加了压缩机的排气质量流量,因此增加了压缩机功耗。

图6 补阀过热度设定值对压缩机功率、COP的影响

由图6还可看出,当补阀过热度设定值从10 ℃升高到20 ℃时,系统制热量与功耗均降低,COP为二者的比值,此时系统功耗减小对COP影响更大,造成COP升高;系统COP从2.57增加至2.91,增加了13.2%。当补阀过热度设定值从20 ℃升高到30 ℃时,系统制热量与功耗均降低,此时系统制热量减小对COP影响更大,造成COP降低;系统COP从2.91降低至2.8,降低了3.8%。因此,当主阀过热度设定值为5 ℃,补阀过热度设定值为20 ℃时,系统制热性能达到最佳。

4 结论

(1)当主阀过热度设定值从1 ℃升高到9 ℃时,压缩机排气温度随之升高,系统制热量降低了14.2%,压缩机功率降低了20.0%,系统COP先升高后降低,且在主阀过热度设定值5 ℃时,系统COP达到最大值2.81。

(2)当补阀过热度设定值从10 ℃升高到30 ℃时,压缩机排气温度随之升高,系统制热量降低了23.0%,压缩机功率降低了29.2%,系统COP先升高后降低,且在补阀过热度设定值20K时,系统COP达到最大值2.91。

(3)通过调节膨胀阀过热度设定值可有效改善系统制热性能,当主阀过热度设定值为5 ℃,补阀过热度设定值为20 ℃时,系统制热性能达到最佳。

作者:苏之勇,寇景康,李海军,崔四齐,翟俊杰

中原工学院 能源与环境学院

来源:汽车热管理之家

谢谢分享

👍理论+实践